【同性婚の法制化をめぐる動き】

現在、「結婚の自由をすべての人に」訴訟と名付けられた集団訴訟が全国で進行しています。法律で同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして、同性カップルたちが国を訴えたのです。そのうちの一つ、札幌地裁で今年3月に出された判決は、国の憲法違反を認める画期的なものでした。しかし6月には大阪地裁が原告の訴えを退ける判決を出し、集団訴訟は一進一退の様相です。裁判によって提起された同性婚の法制化をめぐる議論についてまとめました。

【結婚を選択できないという不利益】

性的少数者の権利を守る考え方が世界的に浸透する一方で、日本の婚姻制度を具体的に定める民法では、現在のところ同性同士の結婚は認められていません。異性愛者であっても同性愛者であっても、愛し合う相手と家族になりたいという気持ちに変わりはありませんが、制度上は同じ扱いを受けられないのが現状です。

結婚という選択肢を選べないことで、同性カップルにとってどんな不利益があるのでしょうか。集団訴訟を行っている「公益社団法人Marriage For All Japan ‒ 結婚の自由をすべての人に」(以下、MFAJ)のウェブサイトでは、不利益の例として4つのケースが挙げています。

1.同性のパートナーが亡くなったとき、遺言がある場合を除いて財産をまったく相続できない。パートナーが所有している家に一緒に住んでいた場合、家を出て行かなくてはならなくなる場合もある。

2.パートナーが外国籍の場合、結婚している男女ならば配偶者として在留資格が認められるが、同性カップルではこれが認められない。失業などで在留資格が切れると帰国しなければならない。

3.パートナーが病気や事故で意識不明になった場合、結婚していれば家族として側にいたり、医師から話を聞いたりできるが、同性パートナーでは病院から家族として認めてもらえず、面会すら許されない場合がある。

4.パートナーの子どもを一緒に育てていても、結婚していなければ自分が法律上の親(親権者)になることができない。子どもの家族として扱われないことがあるほか、パートナーが亡くなった場合に子どもと離れ離れになってしまう可能性がある。

この他にも、一緒に住むための住宅を借りられない場合があるなど、法律で保護された関係を結べないために同性カップルが被る不利益は数多くあります。

【「結婚の自由」をめぐる不平等】

具体的な不利益があることはもちろんですが、そもそも異性カップルには認められている「結婚の自由」が同性カップルに認められていない法制度そのものが差別的で、同性をパートナーにもつ人々の尊厳を傷つけるものだという見方もあります。MFAJでは、こうした現状が「法の下の平等」や「個人の尊重」を掲げる日本国憲法に違反するとして今回の裁判を起こしました。

集団訴訟の東京弁護団共同代表である弁護士の寺原真希子氏は、次のように国を厳しく批判します。「国が同性間の婚姻を認めていないという事実それ自体が、『同性カップルないし性的マイノリティは、異性カップルないし性的マジョリティと同等に保護する必要のない存在である』という負のメッセージを、国が発し続けているのに等しいと言わざるを得ません」。(「結婚の自由をすべての人に」訴訟の現状と今後‒2022年1月18日号‒東京弁護士会HPより)

【憲法と同性婚】

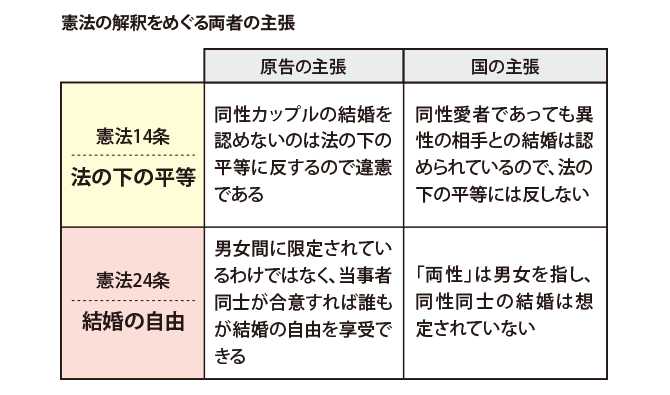

集団訴訟では、結婚について定めた憲法24条の解釈が原告側と国側で大きく分かれています。

憲法24条では、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と定められています。原告側は、この条文を根拠として「いつ誰と結婚するかは当事者同士が自由に決められるはずだ」として、同性カップルのみを排除するのは法の下の平等を定めた憲法14条などに違反すると主張しています。

また、原告は「24条の条文は結婚を男女間のみに限定するものではない」と考えています。日本国憲法が定められる以前の民法では、結婚には家長である戸主の同意が必要と定められていました。憲法ではこれを改めて、当事者同士の合意さえあれば結婚できるという意味で「両性の合意」という表現が使われているのだというわけです。

これに対する国側の主張は、「『両性』とは文字通り男女を意味する。よって憲法では同性同士の結婚を想定しておらず、同性婚を認めないことは憲法違反ではない」というもので、原告とは正反対の解釈となっています。

【結婚は生殖のためのもの?】

婚姻制度をどう捉えるかは一連の裁判で重要なポイントとなっています。国側は「結婚は生殖(子どもを産み育てること)と密接に結びついているので、異性間のものであることが前提だ」とする一方、同性婚については「(異性間の婚姻と同等だとする)社会的な承認がないので、法律で定めていないことには合理性がある」と主張してきました。その上で、国民的議論を通して立法府(国会)が判断すべきだとしています。

国が主張するように、「結婚は子どもを産み育てるためのもの」なのでしょうか。原告側はこれに対して非論理的だと反論します。現実に、男女のカップルであっても子どもをもつことを望まない、あるいは子どもができない夫婦は数多くいますが、そうしたカップルに国が「子どもを作りなさい」と介入することはありません。にもかかわらず同性カップルだけを結婚制度から排除する国の主張の根底には、性的少数者に対する差別感情があると原告側は主張します。

全国で最初に一審判決を出した札幌地裁では、「同性婚を認めないのは14条に照らして違憲である」という史上初の判断が下されました。一方、大阪地裁では、現状の法整備が十分でないことには触れつつも、国民的議論が尽くされていないとして「違憲ではない」と判断しました。残る東京、名古屋、福岡の地裁判決、そして札幌と大阪の控訴審判決と、今後の司法判断に注目が集まっています。

【世界で進む同性婚法制化の動き】

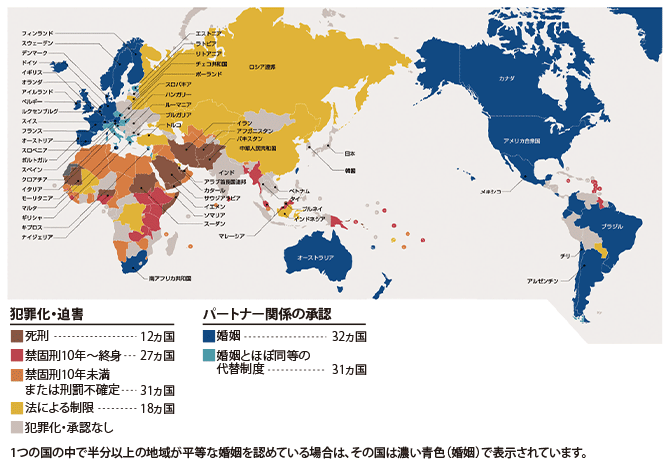

同性婚をめぐる状況は世界ではどうなっているのでしょうか。2001年にオランダで同性婚が法制化されたことを皮切りとして、欧米を中心に同性婚を法制化する国が年々増加しています。主要7カ国(G7)を見てみると、同性カップルにも結婚と同等の権利を認める「シビル・ユニオン」を導入したイタリアを含め、日本以外の6カ国が同性婚やそれに相当する法的関係を認めています。アジアでは2019年に台湾で初めて同性婚が認められました。その一方、アフリカや中東などでは、同性愛自体が犯罪として扱われる国もいまだ多く存在します。

【当事者の声を聞き、未来志向の議論を】

同性カップルの権利を守る日本国内の動きとして、自治体によるパートナーシップ制度があります。2015年に東京都渋谷区と世田谷区で初めて導入され、現在では200以上の自治体、日本の全人口の50%以上をカバーする地域に広がっています。しかしパートナーシップ制度はあくまで各自治体独自の施策であり、結婚と同等の権利が保障されているとは言い難いのが現状です。

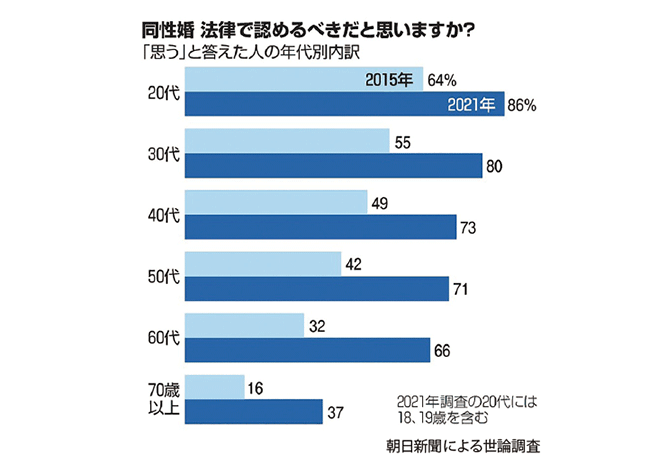

世論を見てみると、同性婚への支持は年々高まっています。2021年に朝日新聞が行った世論調査では、「同性婚を法律で認めるべき」という回答が65%となり、「認めるべきでない」の22%を大きく上回りました。若年層ほど「認めるべき」という意見は多く、18〜29歳では86%に達しています。

政府の腰の重さが目立つ同性婚法制化をめぐる動き。集団訴訟が注目を集める中、今後国会でもますます議論が活発になっていくと考えられます。保守層からは「伝統的な家族観」が損なわれるという懸念の声も聞かれます。一方で、伝統は歴史の中で移り変わってゆくものという考え方もあります。当事者の声に耳を傾けながら、未来志向で議論を深めてゆく必要があるでしょう。